ESSAY VOL.193

「漫画における涙の粘性」

について

(2024年12月21日)

| 前にも書きましたが、「漫画」とは「記号」で成り立っている物語です。 人の顔の眼の下あたりに「涙滴」を描く事によって、「この人は泣いている」と表現するのです。 |

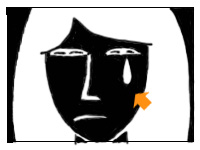

| これは「つりたくにこ」の「六の宮姫子の悲劇(1967)」の一コマです。 「つりたくにこ」は私の大好きな漫画家で、彼女の短編「六の宮姫子の悲劇」は、当時中学生だった私に大きな衝撃を与えたのでした。 一人虚空の人生を歩む「六の宮姫子」は、自分よりも歳上の大学生たちに畏怖されていました。 どうすればあんなに全てを覚った様な、凜とした生き方が出来るのだろうか? しかし、そんな彼女も自分の部屋の鏡の前では一人泣くのです。 自分の「眼の細さ」に嘆いて。 この用に長い事、「漫画」における「涙」は文字通り「泣いている事」を意味していました。 それがある時、違う意味合いも持つようになりました。 「川崎のぼる」の熱血スポ根漫画「巨人の星(1966〜71)」です。 |

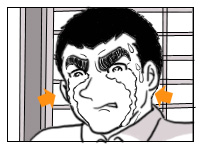

| 主人公「星飛雄馬(ホシ ヒュウマ)」の眼から流れ落ちる「滂沱(ボウダ)の涙」。 彼は単に悲しいから泣いているのではありません。 彼は「感極まって」泣いているのです。 「巨人の星」で驚いたのは、主人公たちが皆溢れる様な、滝の様な大量の涙を流す事でした。 ギャグ漫画じゃなくストーリー漫画なのに! そして、どうやら彼らは皆、悲しくて泣いているのではなく、感動して泣いているらしいのです。 「俺は今、モーレツに感動しているッ!!」と呟きながら、青春の「熱い涙」を流すのです。 「川崎のぼる」が描いた「星飛雄馬」の涙は、今まで無かった新しい意味を「漫画」に与えたのでした。 読者に受けたのかどうか判りませんが、この漫画の登場人物たちは「飛雄馬」に限らず、よく「滂沱の涙」を流していたモノでした。 この「巨人の星」同様、登場人物たち全員がしょっちゅう泣いているのが、 |

| 「尾田栄一郎」の「ONE PIECE(1997〜)」ではないでしょうか。 「熱い涙」で言えば、「ONE PIECE」は「巨人の星」の正統的な後継者なのかも知れません。 |

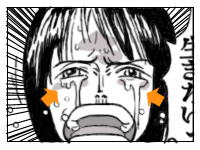

| これは「土田よしこ」の「つる姫じゃ〜っ!(1973〜79)」です。 「ハゲマス城」の姫である彼女は、破天荒でいつも周囲を大混乱させるのでした。 彼女の涙は「鼻水混じりの激しい涙」なのでした。 「よだれ」まで流して、さらに激しいのが、 |

| 「藤子不二雄」の「ミノタウルスの皿(1969)」の一コマです。 宇宙を漂流中、惑星「イノックス星」に辿り着いた宇宙飛行士。 そこで彼は美しい少女「ミノア」と出会います。 恐ろしく残酷な運命が待ち受けているとは知らずに。 もちろん「漫画」には、依然「シンプルな涙」も残されています。 |

これは「高野文子」の「玄関(1981)」です。 小学生最後の夏休みのある日、「えみこ」は泣こうと思った時に泣けるようになったと、友達の「しょうこ」に告白します。 この「珠のような涙」は成長期の少女が初めて見せた、キラキラ輝く純粋なモノでした。 しかし、私が漫画で一番衝撃を受けたのは、「巨人の星」と同じ作者「川崎のぼる」が「いなかっぺ大将(1967〜72)」で描いた涙でした。 |

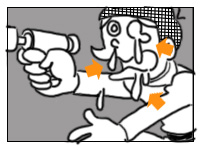

この漫画は、田舎から東京にやって来た柔道好きの少年が、日本一の柔道家を目指す物語です。 シリアスな「巨人の星」とは違い、ラブコメディ漫画です。 少年の両目から溢れた涙は地上に落下する事なく、先端が小さな固まりになり、眼からぶら下がったまま「アメリカンクラッカー」よろしく、カチカチとぶつかり合うのでした。 「アメリカンクラッカー」とは、20センチほどの紐の両端に4センチぐらいのプラスティックの玉が付いていて、紐の真ん中の輪っかを持って上下に激しく振る事で、玉を上下にぶつけて「カチカチ」と音を鳴らす大昔の玩具です。 今でこそ「何が面白いんじゃい!」的な玩具ですが、当時はメチャクチャ流行っていたのです。 そして主人公の少年「風大左衛門(カゼ ダイザエモン)」は、両手の人差し指をちょんちょんさせながら、「涙がチョチョ切れる」とか「ドボじてドボじて」などと呟くのでした。 |

目次へ 次のエッセイへ

トップページへ

|

ご意見、ご感想はこちらまで |