ESSAY VOL.165

「モデラー殺人事件(仮題)

褐色の女王蜂」

について

(2015年7月18日)

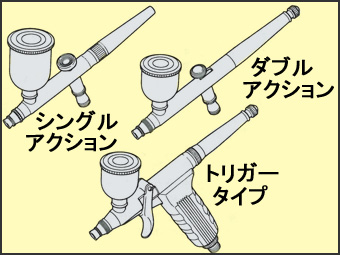

| 私は以前、「モデラー殺人事件(仮題)」と「モデラー殺人事件(仮題)、再び」という二つのミステリー小説もどきを書きました。 今回、その3つ目を思い付いちゃいましたので、ここに発表するのであります。 「これは・・・トイレットペーパー?」 恩田原警部はいろいろな物が乱雑に散らばる作業台の上を、半ば呆れた顔で見つめている。 様々なカッターナイフ、デザインナイフ、Pカッター。その脇に100円ショップで買った爪楊枝と綿棒パック。 目玉クリップと洗濯ばさみ。ラジオペンチやニッパー類 各種。 大きな筆立てには大中小の丸筆と平筆、面相筆が数本。 場違いな歯ブラシも3本。 真鍮棒や棒ヤスリも無造作に突き刺さっている。 傍らには懐かしい万年皿の10枚入り箱がひとつ。 通常のセロテープや両面テープ。メンディングテープや黄色いマスキングテープ。幅違いで数種類。 サークルカッターとピラニアソー。カッターのこ とクラフトバサミ。 二種類のピンバイスと十数のドリルセットが、緑色のプラスチックケースに揃っている。 ワイヤブラシと目立ちヤスリ、そしてモーターツール。 先端パーツ類が小型の専用ケースに収納されている。 けがき針と大中ピンセット。金属製の定規とディバイダー。 使用目的別の接着剤各種。エポキシパテとポリエステルパテ。 別の筆立てにはプラ角材と丸材各種。近くには輪になったアルミ線の束も見える。 水性、油性 様々な太さと色のペンが散らばっており、何枚か紙やすりも見える。 コンビニでアイスを買う時 付いてくるプラスチック製の簡易スプーンの束が、無造作に輪ゴムで纏められている。 弁当に付いてくる割り箸の束もある。 メンソレータムとタバコライオンの缶。今時これをつや消しに使っているとは珍しい。 プラ板、塩ビ版、アルミ板は別の書類ケースに入っている。 プライマーやサーフェイサー、トップコートなどのスプレー缶類。 小型の精密バイスもある。 作業机の両脇には大きな塗料瓶の収納ケースがあり、ラッカー、アクリル、水性と分けられてキチンと整列されている。 三種類専用の大きな溶剤ボトルも置かれている。 それらが乱雑に散らばった道具の下には、灰色の大きなカッティングシートが敷かれている。 そのシートには赤や青、白や黒、緑や黄色、モスグリーンや褐色、様々な塗料の飛沫が固まり こびり付いている。 そして机の端には専用スタンドに収まったエアブラシがある。 正確にはホースに繋がった「ハンドピース」で、ホースは水抜き用「エアレギュレータ」を経て、床に置かれた中型の「コンプレッサー」に繋がっている。 「なんでしたっけ?」 「いや、このトイレットペーパーも模型作りに必要なんですか?」 「それは塗料が飛び散ったり零した時、拭き取るのに使うんです。後はそのまま千切ってトイレに流して お仕舞い。便利なんです」 恩田原警部は警視庁の刑事。 それに応えているのは水上葵。歳はまだ二十を過ぎぐらいだろうか。 ショートカットの似合う、アイドルといってもおかしくない可愛らしく幼い容姿をしている。女子中学生と勘違いする人もいるだろう。 しかし、大人しい性格なのか、極度の人見知りなのか、いつも伏せ目がちの暗い表情をしていた。 「いつもこんな汚い、あ、失礼、部屋でプラモデルを作っているんですか?」 葵が応えるよりも前に、その部屋にいた三番目の人、「名探偵」が応えていた。 「何事も混沌から誕生するのですよ」 「名探偵」。 この巫山戯た名前は彼の本名で、「名探 偵」と書いて「なさぐり・すぐる」と読む。 人からは「めいたんてい」と呼ばれて閉口していると言うのだが、それを本人 楽しんでいる節もある。 何にしても捉え所の無い男なのだ。 「名探偵」はそのトイレットペーパーを取り上げ、鼻に近づけ「くん」と臭いを嗅いだ。 確かに有機溶剤特有の刺激臭がした。 事件のあらましはこうだ。 水上貴志・葵夫婦は東京町田の平屋建て一軒家に住んでいる。 二人揃って高名なプロモデラーで、マニアからは理想のカップルと評判だ。仕事は、模型雑誌の作例記事や有名メーカーの新商品完成見本製作代行、各地で行われるイベントへの参加、地元のカルチャーセンターで行われる模型教室の講師等をしている。 町田の住居には広い仕事部屋があり、外で仕事する以外は毎日、そこで模型製作をしている。 仕事の締め切り前には二人で閉じ籠もることが多いのだが、昨晩、正確に言えば本日午前2時半頃に、そこで夫の貴志が死んでいたのだ。 当然、妻の葵も同じ部屋で作業中だったが、お互いの仕事に熱中していて、気がつくと夫が机に突っ伏していたという。 葵は息をしていない夫に驚き、すぐに救急車を呼んだ。 突然の夫の急死に警察が呼ばれ・・・そして現在に至っていたのである。 「刑事さん・・・、ええと」 葵はさっき渡されたばかりの名刺をチラと見て「恩田原さんはいつも・・・、ええと」、また別の名刺をチラと見て「名探偵・・・『なさぐり』さんとご一緒なんですか?」 「え?」 恩田原警部と「名探偵」が同時に振り返った。 恩田原は心外そうに、「名探偵」は面白がっているようだ。 「あ、いや、たまたま、ちょっと『名探』君に聞きたいことがあって」 二人は別の事件の捜査会議で、さっきまで世田谷署の大会議室にいたのだ。そこを突然呼び出されたのだった。 「♪口笛は何故、遠くまで聞こえるの♪」 恩田原のスマートフォンが鳴った。しまった。この着信音を変えるのをすっかり忘れていた。 「あ、ちょっと、失礼」 警部は電話を取るため、アタフタと部屋から出て行った。 「あの刑事さん、何か変わってますよねえ」 「ですよねえ」 「名探偵」は作業部屋の片隅を占めているスチール製の棚を丁寧に眺めていた。そこには製作中や夫婦が今までに作った完成品が並べられていた。 「あ!この『ベークス』のガレキ、電解少女マリアも水上さんの作品でしたか!これモデルショーケースで見たことがあります」 モデルショーケースとは有名な模型月刊誌である。 「それは貴志の作品です。私はミリタリー専門なんです」 「女性でミリタリーとは珍しいですね」 「その棚の一番左にある『MMR.』のオブイェークト279(Object 279)が私の最近作なんです」 「茶色?プライマー・錆止め塗装のオブイェークトとは、またまた珍しい。これは、あの、朝鮮戦争末期に実戦投入されたという噂の」 慌ただしく恩田原が部屋に戻ってきた。 「ウチの検死官からでした。水上貴志さんの死因が判りました」 「突発性脳損傷による突然死。鼓膜が破られ中耳・内耳にも微量の出血があったらしい」 「ん・・・それって・・・例えば竹籤のようなモノを耳から突っ込まれたとかですか?」 「多分そうだ。だが、脳の周囲は頭蓋骨で守られているから、竹籤みたいな柔い物じゃ脳までは達しないらしい」 「奥さんは昨日は貴志さんとずっと一緒だったんですよね?」 「そうです・・・」 葵の表情は紙のように青ざめている。 いつ倒れてもおかしくないほど、動揺しているのが判った。 二人が作業していた部屋の外には応接間があり、締め切り直前のため模型雑誌記者とカメラマンの二人が撮影の準備をしていた。 こんな事は日常茶飯事だという。 水上貴志の死亡時刻に作業部屋に入った人間はいない、と雑誌記者とカメラマンの証言はすでに貰っていた。 「竹籤は無理でも、そう、真鍮線のような金属棒はどうでしょうか?」 恩田原警部と「名探偵」は驚いて、葵の方を見た。 凶器は何にせよ、死亡時刻に二人しかいない密室だったということは、犯人に疑われるのは葵しかいないのだ。 それを何故、自ら事件解決に協力しようとしているのか。 よっぽど自分が犯人じゃないという自信でもあるのだろうか。 「真鍮線では難しいんじゃないかな。さっき見てみましたが、この作業部屋にあるのは0.2ミリ、0.5ミリ、0.8ミリしかありませんでした。いずれも細すぎて、耳の中で曲がってしまうか、頭蓋骨を突き抜けることはできないでしょう」 「名探偵」は何も見ていないようで、いつもいろいろ観察しているのだった。 事件が起きたのが午前2時半頃。 救急車が呼ばれたのが15分後。 恩田原と「名探偵」が呼ばれたのが午後4時過ぎ。 そして、今はすでに朝の6時を過ぎようとしていた。 今日もまた一日、暑くなりそうな気配であった。 葵がアイスコーヒーを持って入って来た。 模型雑誌記者とカメラマンの聞き取りは終わり、二人は一端帰宅したという。 家には作業室にいる恩田原警部と「名探偵」と葵。 外には二人の警官を残し後は署に戻らせている。 「さっき真鍮線とか言っていましたよね?奥さんは模型にも詳しいんですか?」と恩田原。 「葵さんも、ばりばりのプロモデラーなんですよ。女性モデラーだからモケジョと言うのかな」と「名探偵」。 「その呼び方は止めて下さい。何か馬鹿にされているようで嫌いなんです」と葵。 部屋の簡易ソファに腰掛け、恩田原は葵から何かを聞き出そうとしている。 「何でもいいんです。何か気がつくとことが重要なんです」 恩田原の執拗さには呆れる。だけど、だからこそ警視庁で警部まで上り詰めたのかも知れない。 頭脳明晰とは関係なく、警察組織ではその粘り強さが大切なのかも知れなかった。 「名探偵」はとうに飽きて、帰れば良いのだが、また棚の作品群を眺め回している。 「よく見ると、この貴志さんの電解少女マリア、見えないところに塗り残しがありますね。これは筆塗りですか」 「一部はそうです。主人はそれでも構わない主義でした。写真に写ってナンボだって。写らないところは結構手を抜いていたんです」 「ふーん。そんなモンですかねえ」 「ところで何だ?そのモケジョって?」 恩田原のとうに通りすぎていった話題には触れず、「名探偵」と葵の会話は続く。 「人によっては女性はモデラーには向かないと言う方もいます。何でも、模型づくりのような『無償の情熱』は、女性の本性とは根本的に相容れないからだ、なんだそうです」 「そんな事はないと思います。女性こそ、細かく丁寧に模型を作るのに向いていると思います」 「名探偵」はゆっくりと振り向き、静かに葵を見つめた。 「葵さんは、エアブラシ使いですね?」 |

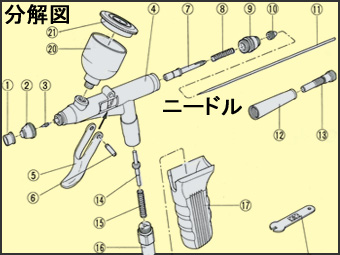

| 「模型製作に使うハンドピース、これは塗料を霧状にエアで噴出する道具です。内部にはニードルという鋭く長い針が入っています」 「名探偵」は恩田原警部に説明するでもなく、語リ始めた。 「直径は1ミリちょいの金属製で、長さは13から14センチぐらいあります。先端は針状に鋭く尖っています。これは塗装で使用する度に綺麗に清掃する必要があります。慣れている人なら5分あればハンドピースを分解してニードルを取り出し、洗浄して元に戻すことが出来るんじゃないかな」 「私は30秒で出来ます」 そう言った葵に、恩田原はもちろん、「名探偵」も少し吃驚した。 「それは大変失礼致しました。葵さんはハンドビースからニードルを取り出し、それを貴志さんの耳に差し込んだ。その後、再びハンドビースに戻し、塗装を続けたのです」 「あら。戻す前に一応、トイレットペーパーでニードルの血は拭いましたわ」 「その紙はトイレに捨てたのか!」 これは恩田原。いつもどうでも良いことを聞くのが彼の役目なのであろう。 「さっき、アイスコーヒーを淹れる際に」 「殺人の時、作っていたのが、このオブイェークトですね?」 「だから、この戦車、変な茶色しているのか!」 「まさか。貴志の血で塗ったわけじゃありませんわ。江戸川乱歩じゃあるまいし・・・そんな猟奇的なこと」 「もちろん、赤褐色でエアブラシしたんでしょう。それでも血痕を誤魔化すことは出来た。ですよね?」 「何で戦車が赤いんだ!?」 「名探偵」と葵が、二人とも呆れた顔で恩田原を見た。 「この試作戦車は朝鮮戦争末期に突如、導入されたという噂があるんです。あまりに急だったため正式塗装する間もなく、下地のプライマー・錆止め塗装のまま戦場に駆り出されたんです」 「貴志はそんな馬鹿な事あるワケない、って頭から否定していました。でも、電解少女なんて二次元キャラ 作っている人に言われたくなかったわ」 おしどり夫婦としてモデラーたちの憧れであった二人に、いや、葵に、いつ殺意が目覚めたのかは判らなかった。 「また、人より上手くなりたいという歪んだ情熱が、今回も悲劇を生んだのかも知れない」と呟いた「名探偵」のセリフを、恩田原は聞こえない振りをした。 少なくとも、自分の日常生活には、そんな歪んだ情熱とは無縁で暮らしたい。 朝の8時。 近所の家からは草臥れたサラリーマンたちが、不機嫌そうな妻たちに見送られる時間になっていた。 場所が住宅街であることを考慮して、サイレンも鳴らさぬパトカーに乗せられ、葵は連れて行かれた。 そして、最後の時。 恩田原は水上葵が見せた不思議な微笑みを、それから何年経っても決して忘れる事は出来なかったのである。 後日、葵の作ったオブイェークト279戦車の塗装と、使用した「ハンドビース」から、僅かながらもルミノール反応が検出された・・・。 禁無断転載引用。 このアイディア、もうあったら是非、私に教えて下さい。 ※「オブイェークト279」は第二次世界大戦後、東西冷戦時代に核戦争下を考慮されて作られたソ連の試作重戦車です。 丸っこい砲塔、平べったい車体、左右二列、合計四連の履帯を持つフォルムは、まるでSF世界の戦車です。 開発は1957年とされていますから、「朝鮮戦争(1950〜53)」に投入されたというのは、私の「真っ赤な嘘」であります。 あしからず。 |

目次へ 次のエッセイへ

トップページへ

|

ご意見、ご感想はこちらまで |